Views: 13

Erstellt am 2 Aug. 2025 | zuletzt bearbeitet vor 7 Monaten ago von Steffen

Strommix und Energieversorgung sind Themen, die seit einigen Jahren vor dem Hintergrund der durch die sog. Klimakrise tendierten Energiewende immer wieder betrachtet werden.

Begriffsbestimmungen

Ich zitiere im Folgenden die Definitionen aus verschiedenen Quellen.

Strommix

Der Begriff Strommix bezeichnet die anteilige Zusammensetzung des erzeugten Stroms nach Energiequellen.

Dabei wird unterschieden zwischen:

https://www.eha.net/blog/details/strommix-in-deutschland.html

- erneuerbaren Energiequellen, solchen, die sich auf natürliche Weise regenerieren und praktisch unbegrenzt verfügbar sind (Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft, Geothermie und Biomasse), und

- konventionellen Energiequellen, solchen, die auf endlichen Ressourcen basieren, wie fossile Brennstoffe (Kohle, Erdöl und Erdgas) sowie Kernenergie.

02.08.2025, 07:00 Uhr

Energieversorgung

Energieversorgung bezeichnet nach der im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) hinterlegten Definition die Versorgung von Endverbrauchern mit den leitungsgebundenen Energieträgern Elektrischer Strom, Gas und Fernwärme. So heißt es in der Einleitung des EnWG:

https://de.wikipedia.org/wiki/Energieversorgung

- Zweck des Gesetzes ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene „Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität, Gas und Wasserstoff“, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.

- Die Regulierung der „Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze“ dient den Zielen der Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas und der Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von „Energieversorgungsnetzen“.

02.08.2025, 07:00 Uhr

Strommix und Energieversorgung – Redispatch

Unter Redispatch versteht man Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, um Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen. Droht an einer bestimmten Stelle im Netz ein Engpass, werden Kraftwerke diesseits des Engpasses angewiesen, ihre Einspeisung zu drosseln, während Anlagen jenseits des Engpasses ihre Einspeiseleistung erhöhen müssen. Auf diese Weise wird ein Lastfluss erzeugt, der dem Engpass entgegenwirkt.

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/Netzengpassmanagement/Engpassmanagement/Redispatch/start.html

02.08.2025, 07:00 Uhr

Strommix 2016 bis 2022

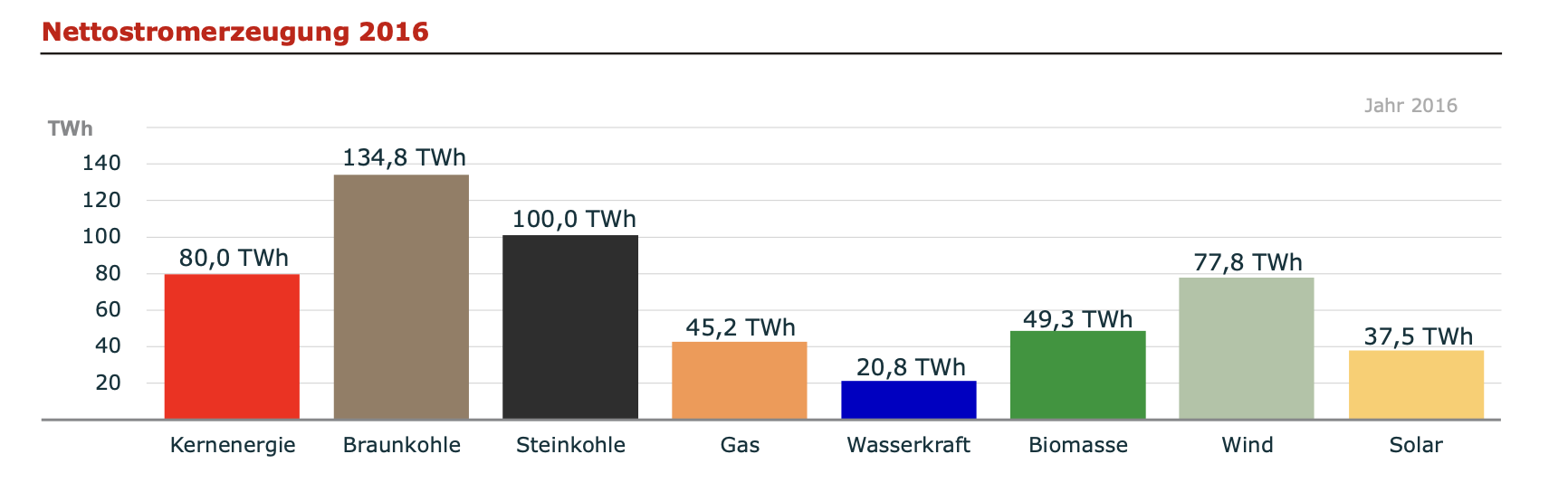

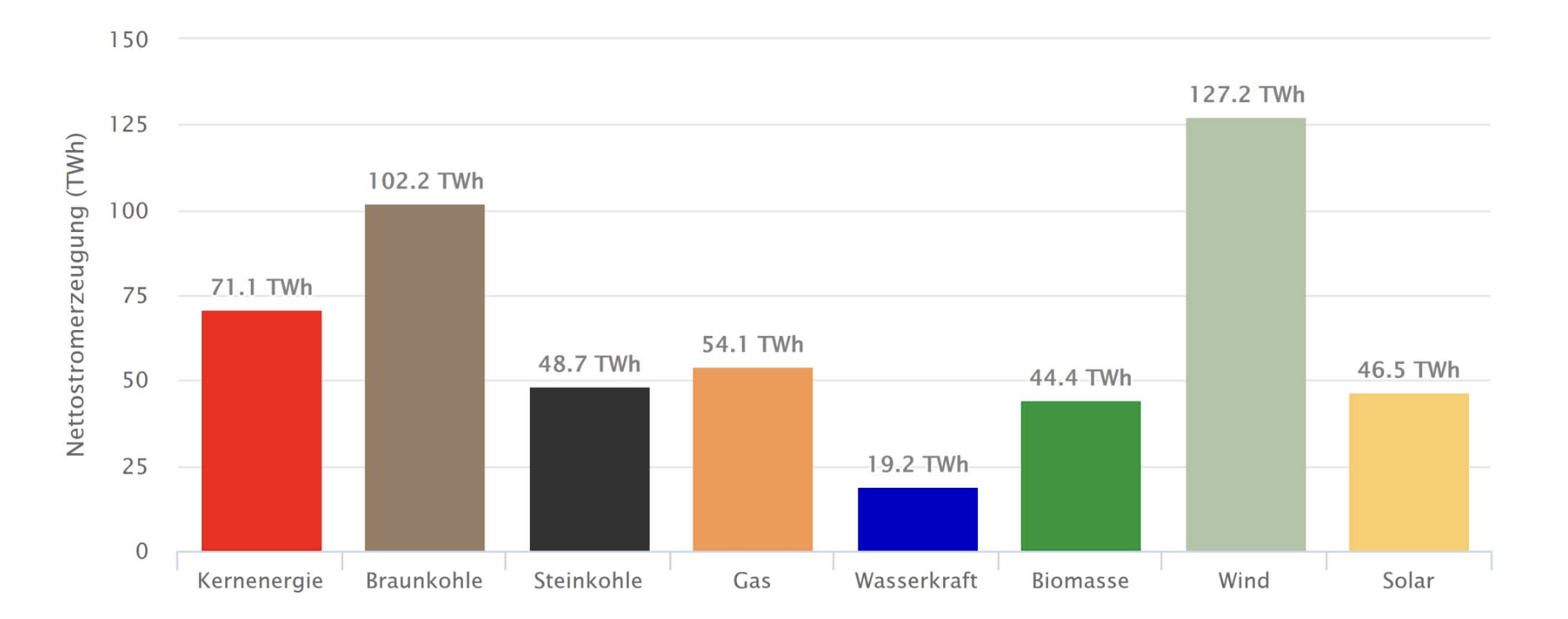

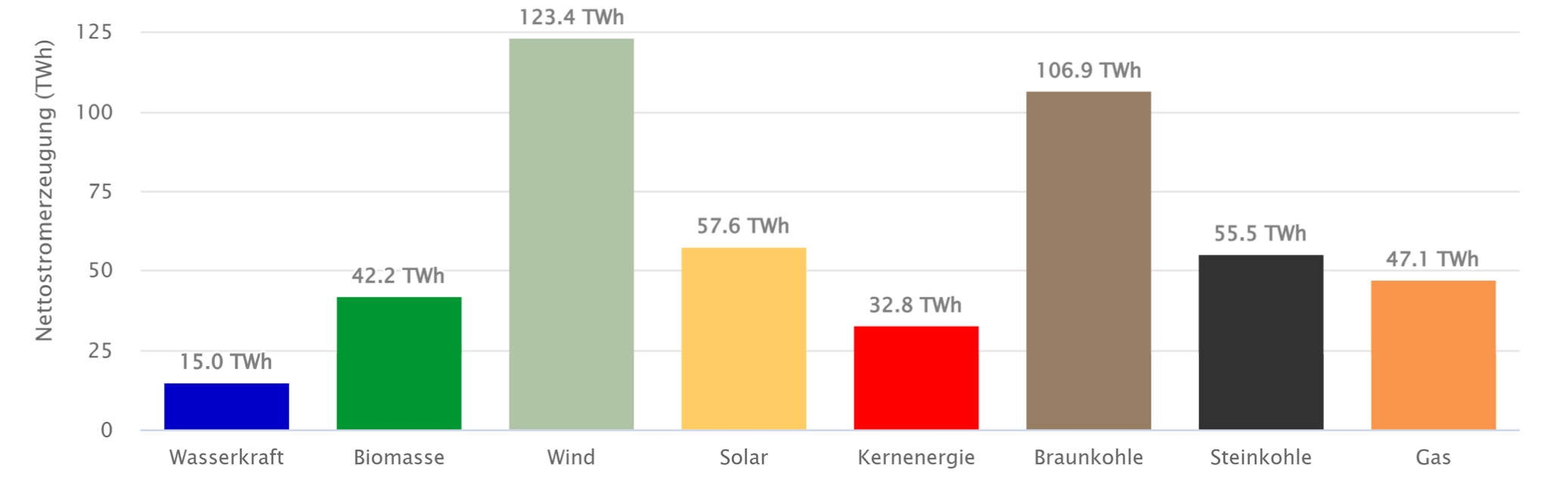

Basis sind die Berichte des Fraunhofer-Institutes aus den Jahren 2016, 2019 und 2022.

Deutlich zu erkennen sind die Verschiebungen im Strommix.

- Kernenergie sinkt von 80 TWh 2016 auf 33 TWh im Jahr 2022. Mittlerweile ist der Anteil der Kernenergie bei Null.

- Windenergie steigt von 78 TWh auf 123 TWH, womit dieser Anteil sich nahezu verdoppelt hat. Im Jahr 2025 lag der Anteil sogar bei 136 TWh.

- Solarenergie steigt ebenfalls von 38 auf 58 TWH deutlich an.

- Der Anteil der Braunkohle war fast gleichbleibend. Erst im Jahr 2024 war er mit 71 TWh (wegen der Abschaltungen) deutlich geringer.

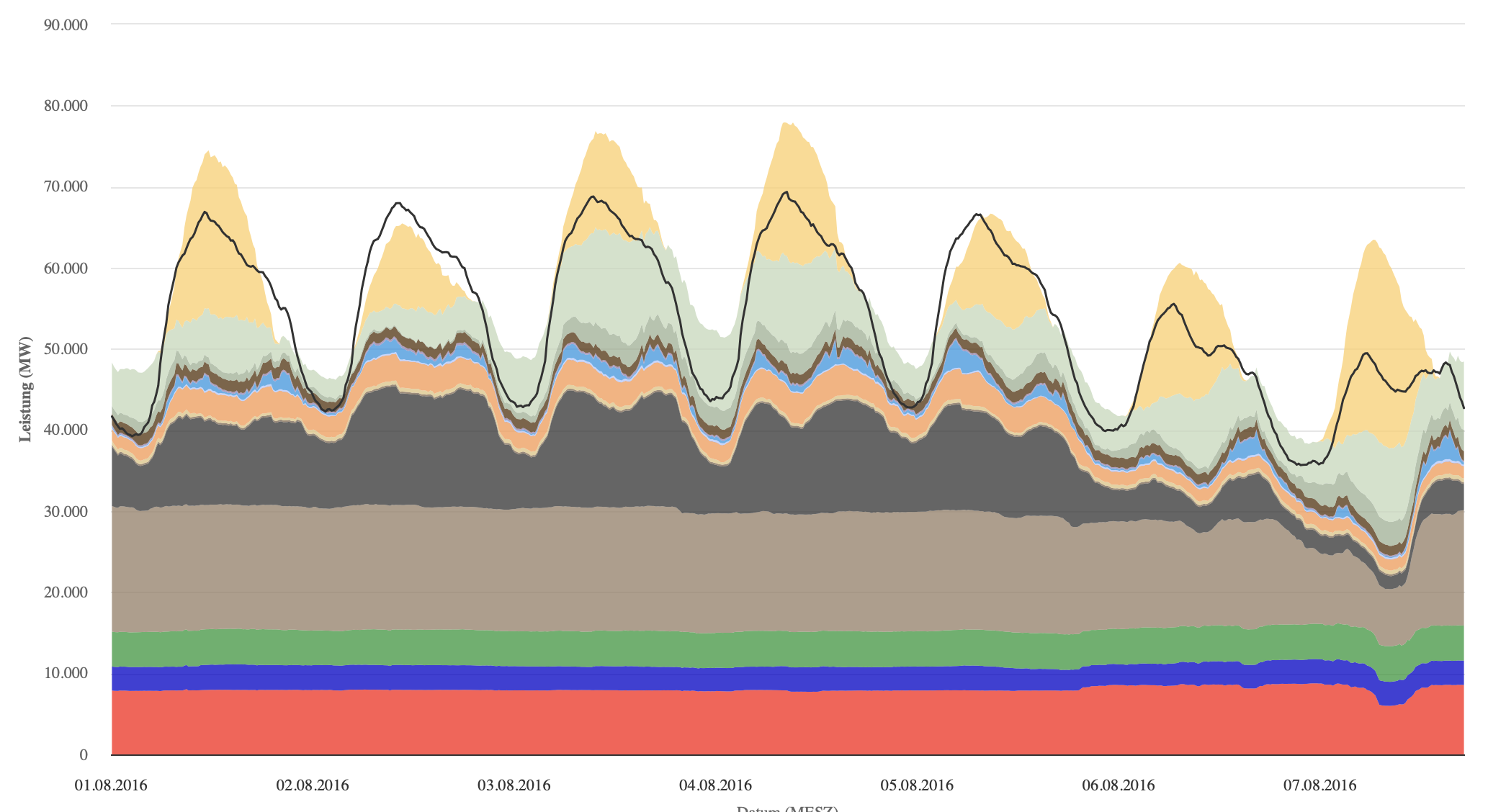

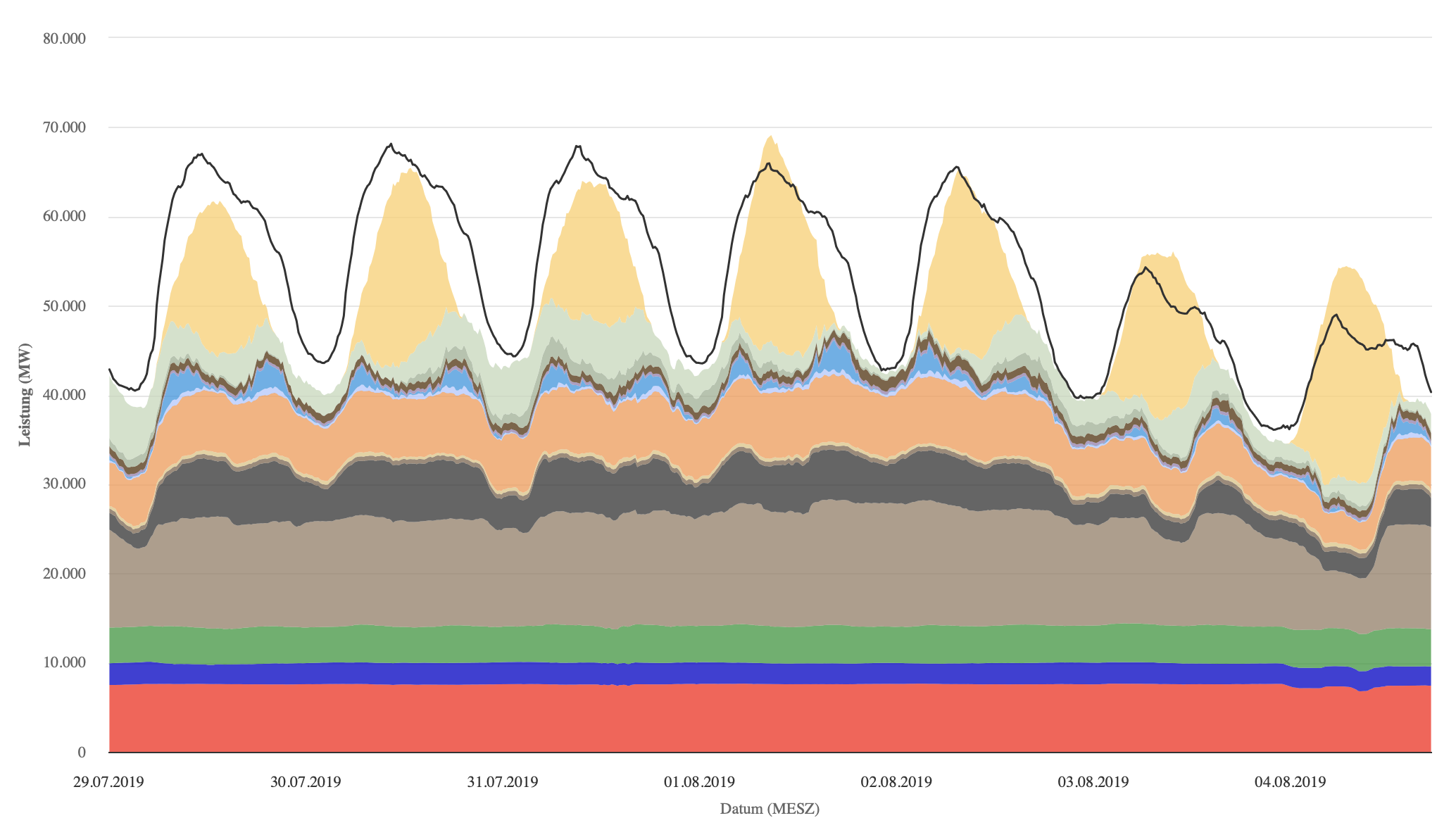

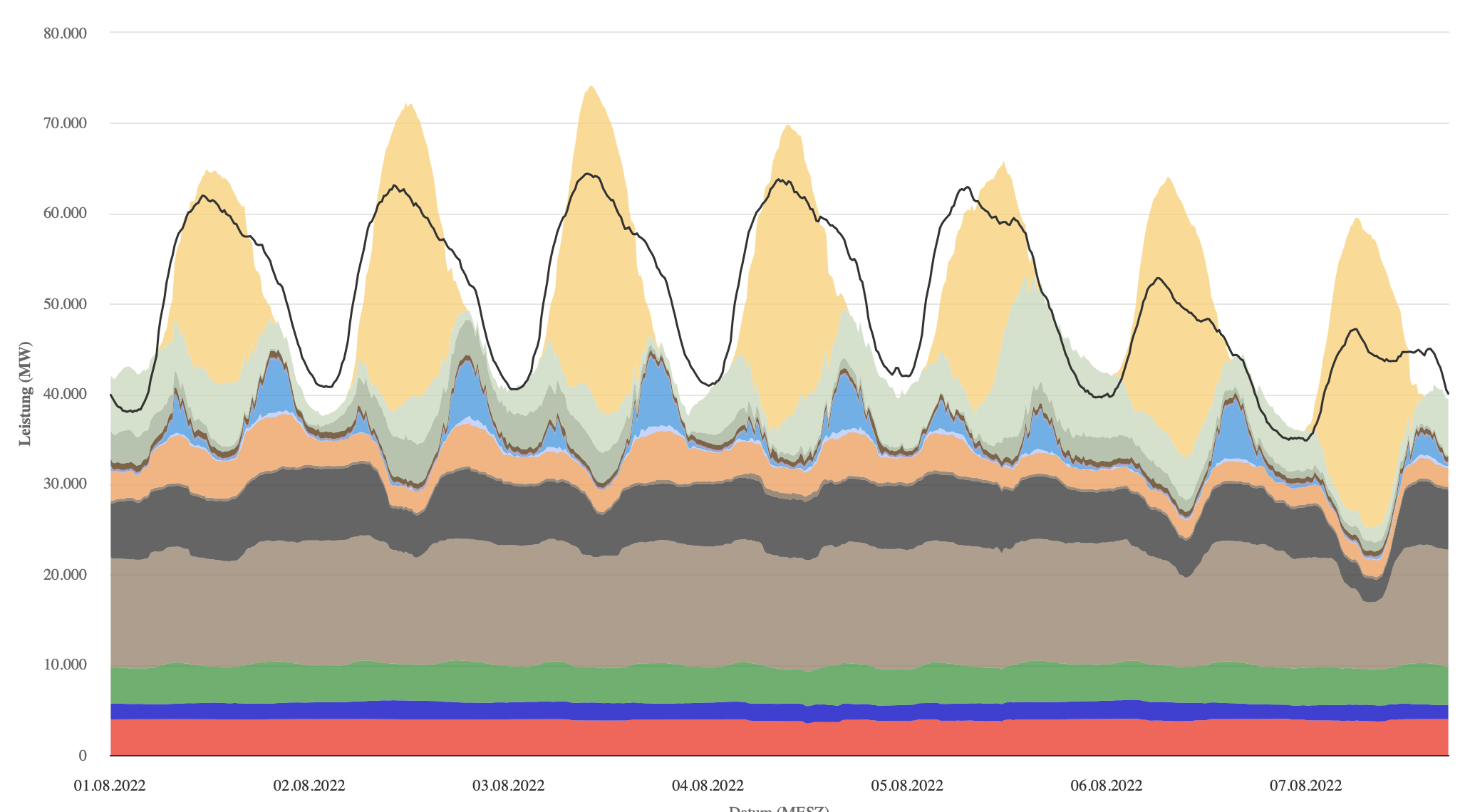

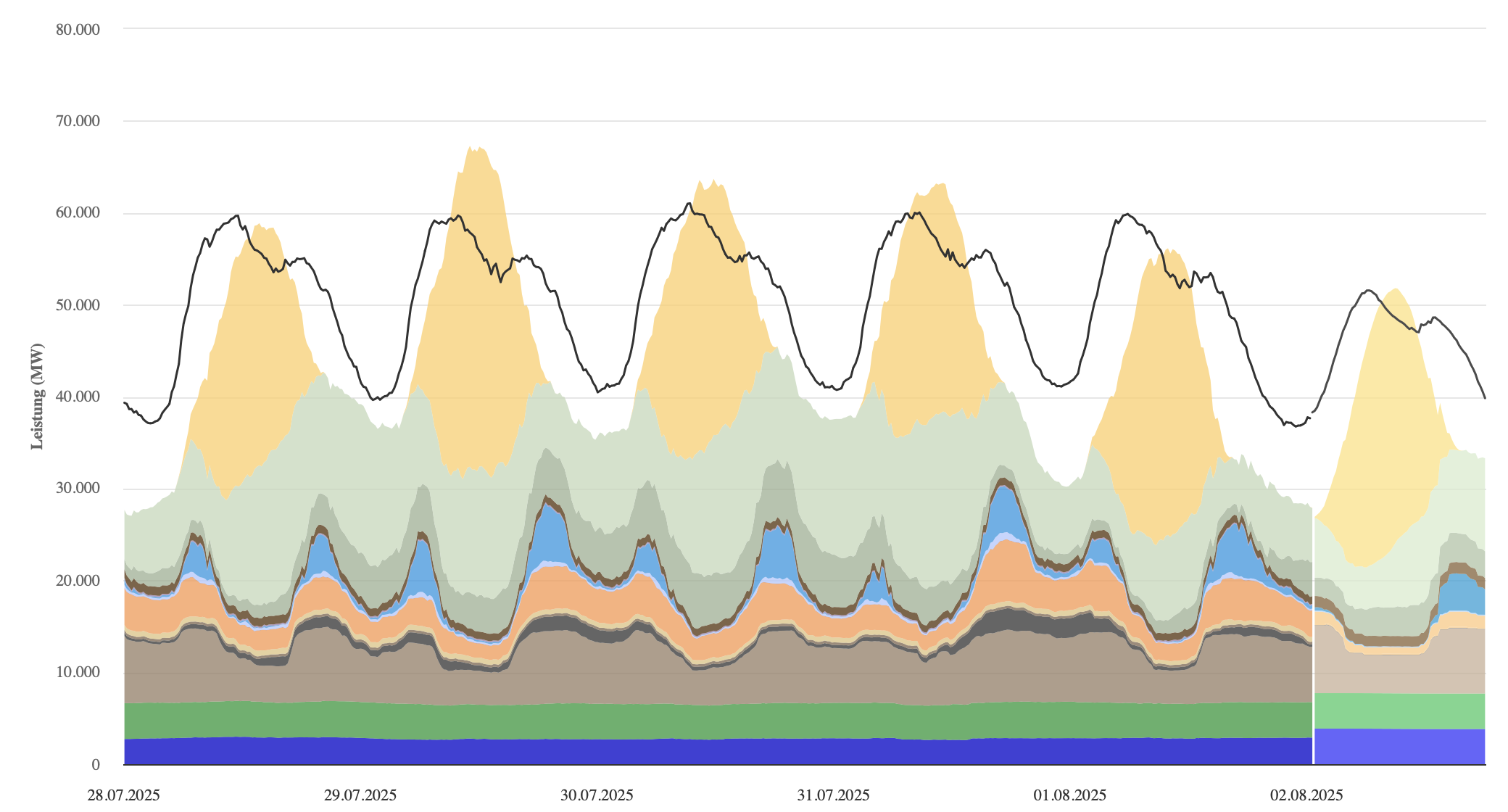

Öffentliche Nettostromerzeugung 2016 bis 2025

In der KW 31 zeigt sich in den Jahren 2016, 2019, 2022 und 2025 folgendes Bild (Anklicken zum Vergrößern):

Hier bildet sich das oben gezeigte ebenfalls ab. Eine zusätzliche Information, die ablesbar ist, ist die Lücke zwischen Erzeugung und Last. Diese Lücke wurde und wird mit Importen gefüllt. Alles was über der schwarzen Linie ist, muss exportiert werden. Beides geschieht „just in time“, also genau zu dem Zeitpunkt, wo der Bedarf oder die Überproduktion auftritt.

Man muss kein Mathematiker sein, um zu erkennen, dass insbesondere die Lücken größer werden. Hierbei ist zu beachten, dass es zwei Gründe geben kann, warum importiert wird:

- eigene Ressourcen stehen nicht in genügendem Umfang zur Verfügung

- der Import ist billiger, als die eigenen Kapazitäten kurzfristig zu erhöhen

Auch in früheren Jahren gab es immer einen Handel (europaweit) mit Energie. Die Netzbetreiber müssen dafür sorgen, dass die günstigste Energie im Netz zur Verfügung steht (Merit-Order).

Das Redispatching-Problem

Warum Problem? Die Antwort darauf ist recht simpel. Durch den hohen Anteil volatiler Energiequellen ist es zunehmend schwieriger, das Netz stabil zu halten. Große Massen in den Wärmekraftwerken haben eine hohe Trägheit und können problemfrei 24/7 laufen. Die Massenträgheit sorgt dafür, dass Spitzen besser abgefangen werden können. Die Wind- und Sonnenenergie hingegen ist nicht grundlastfähig, da sie nicht stetig und gleichbleibend zur Verfügung steht.

Sowohl die Netzspannung als auch die Frequenz – und letztere ist entscheidend – müssen konstant gehalten werden. Die Netzfrequenz muss innerhalb des Intervalls [49,8; 50,2] (Angabe in Hz) liegen. Das ist eine Abweichung von 0,4 % in beide Richtungen. Die Netzspannung in Deutschland darf hingegen um 10 % abweichen, liegt als im Intervall [207; 253] (Angaben in V). Damit ist sicher deutlich, welch hohen Stellenwert die Frequenz hat.

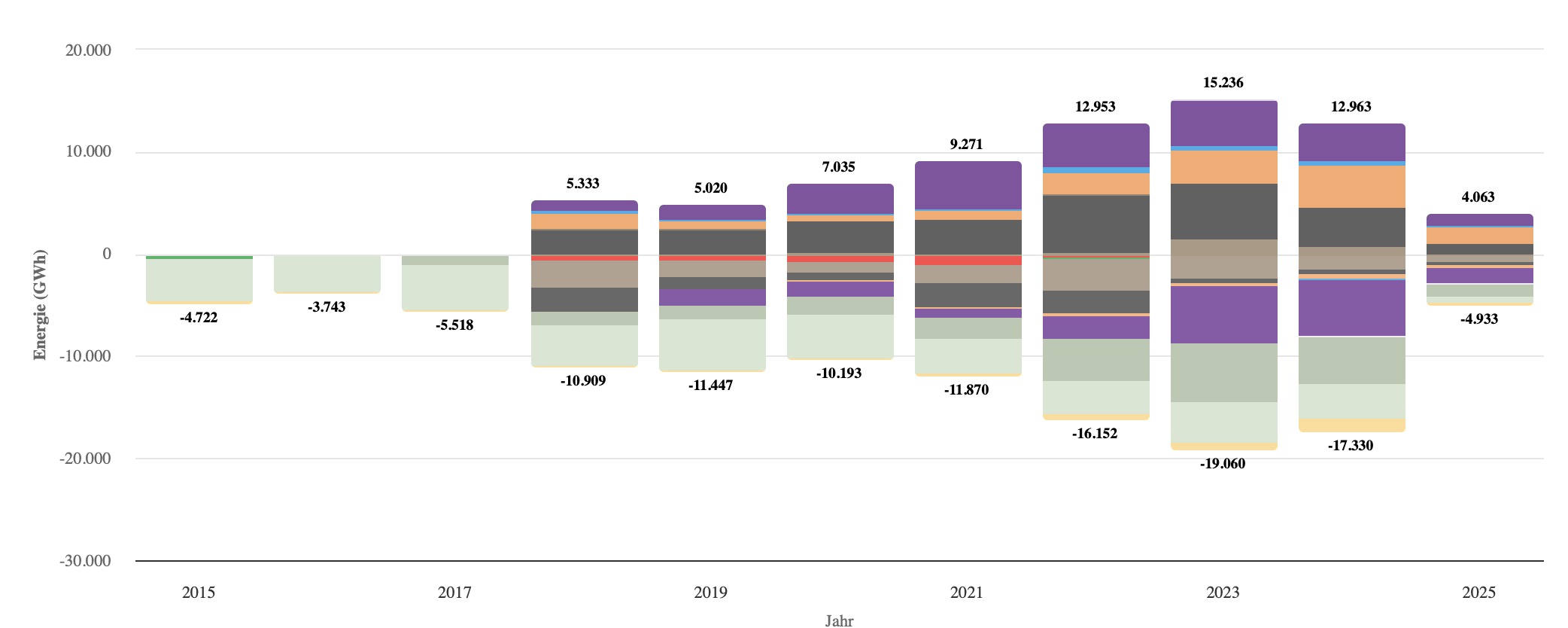

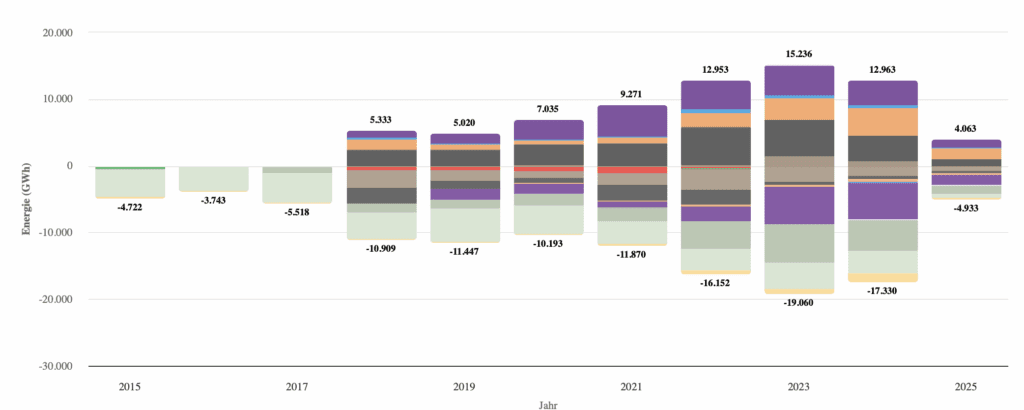

Schauen wir uns die Redispatch-Maßnahmen der vergangenen Jahre an:

Die Aufteilung auf die einzelnen Energieträger ist gar nicht entscheidend, sondern das Gesamtbild. Dass Aufwand und damit die Kosten enorm gestiegen sind, dürfte anhand der Graphik klar sein. Es wird zunehmend schwieriger, mit den Schwankungen umzugehen, je mehr Wind- und Solarenergie eingespeist wird. Dabei lassen sich die Windräder zeitweise abschalten, was bei den Solaranlagen nur eingeschränkt geht. Mit der Einführung der Smart-Meter wird auch hier eine Abschaltung durch den Netzbetreiber möglich.

Strommix und Energieversorgung – Fazit

Folgende Fragen ergeben sich daraus:

- Wieso wird die Versorgung mit Wind- und Solarenergie weiter vorangetrieben, wobei gleichzeitig die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen?

- Wo kommt künftig die Grundlast her?

- Gibt es genügend bezahlbaren Speicher?

- Sind die Netze passend ausgebaut?

Meine Solaranlage lässt sich (bisher) nicht netzbetreiberseitig abschalten (und ich werde das sowieso nicht tun…). Das bedeutet, dass ich am 29.07.2025, 14:00 Uhr pro eingespeister kWh 12,6 ct bekommen habe, obwohl der Börsenstrompreis bei -37 ct pro MWh lag (Achtung: 1 MWh = 1 000 kWh).

Seit Februar 2025 erhalten Besitzer neuer Anlagen (Inbetriebnahme ab 02/2025) bei negativen Strompreisen keine Vergütung mehr). Ich habe bis einschließlich November 2034 eine garantierte Vergütung.

Für die Energieversorgung in Deutschland (bezogen auf elektrische Energie) sehe ich in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen große Probleme anstehen:

- Wie lange lassen sich mit intensivem Redispatching die enormen Schwankungen noch ausgleichen, bevor uns Ähnliche passiert, wie im April 2025 in Spanien?

- Welche Kosten kommen auf uns zu, wenn Netzausbau und Einrichtung von Speichern in Angriff genommen werden?

- Welche Kosten entstehen, wenn durch einen politischen Wechsel die Kernenergie wieder reaktiviert werden soll?

Egal, aus welcher politischen Richtung die zukünftigen Weichenstellungen erfolgen, eines ist sicher: Es wird teuer. Leider hat sich Deutschland konsequent dahin manövriert. Wenn energiepolitische (und nicht nur die) Entscheidungen weniger auf Fachwissen als vielmehr auf Ideologie beruhen, dann müssen wir froh sein, wenn überhaupt noch etwas funktioniert. Allerdings könnte dem Stromnetz das gleiche Schicksal bevorstehen, wie dem Schienen- oder Straßennetz. Na dann: Gute Nacht!