Views: 11

Erstellt am 20 Nov. 2025 | zuletzt bearbeitet vor 3 Monaten ago von Steffen

Die Idee für dieses Präzision-Milliohm-Meter entstammt der Zeitschrift „Television and Consumer Electronics“, Ausgabe Juli 2005, S. 534ff.

Vorab ein Video mit praktischen Tipps und Verbesserungen:

- eingebautes DVM

- Spannungsversorgung mittels Netztransformator

- Testleitungen

Hier die Übersetzung:

Alan Willcox hat diesen Kurzschlussortungsadapter entwickelt, der eine Auflösung von 1 µV bei Verwendung mit einem Digitalvoltmeter im 200-mV-Bereich bietet. Er eignet sich ideal zur Ortung von Kurzschlüssen an Busleitungen usw.

Die hier vorgestellte Schaltung hat eine Auflösung von 1 mΩ (ein Tausendstel Ohm) in Verbindung mit einem Digitalvoltmeter im 200-mV-Bereich. Um diese Größenordnung der Auflösung zu verdeutlichen:

2 cm der Anschlussdrähte der in diesem Projekt verwendeten Widerstände weisen typischerweise einen Widerstand von 1 mΩ auf. Eine durchschnittliche Leiterbahn auf einer Leiterplatte hat einen deutlich höheren Widerstand. Praktisch bedeutet dies, dass ein kurzgeschlossenes Bauteil, das eine gemeinsame Versorgungs- oder Datenbusleitung nutzt, lokalisiert werden kann, ohne andere Bauteile entfernen oder auslöten zu müssen. Das defekte Bauteil ist dasjenige mit dem niedrigsten Widerstandswert. Ein herkömmliches Digitalvoltmeter ist für die Messung niedriger Ohm-Werte nahezu ungeeignet.

Messleitungswiderstand #

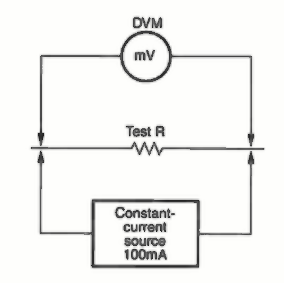

Um diese sehr niedrige Widerstandsmessung zu erreichen, muss der Widerstand der verwendeten Messleitungen sowie von Steckern und Buchsen kompensiert werden. Dieses Problem lässt sich auf gängige Weise lösen: Wird das zu prüfende Bauteil mit einem konstanten Strom versorgt und die Spannung am Widerstand gemessen, lässt sich der Widerstandswert mithilfe des Ohmschen Gesetzes bestimmen. Abbildung 1 zeigt die übliche Vorgehensweise. Es handelt sich um eine Vierleitermessung, die auch als Kelvin-Schaltung bezeichnet wird. Bei ausreichend hohem Strom kann die gewünschte Auflösung erreicht werden.

Abb. 1

Methode zur Messung sehr niedriger Widerstandswerte. Ein Messwert am Digitalmultimeter von

0,1 mV = 0,001 Ω = 1 mΩ

1 mV = 0,01 Ω = 10 mΩ

10 mV = 0,1 Ω = 100 mΩ

100 mV = 1 Ω

Ein geeigneter konstanter Stromwert ist 100 mA. Damit erzeugt ein 1-Ohm-Widerstand einen Messwert von 100,0 mV auf dem Display. Liegt der Widerstandswert ein Prozent über dem Sollwert, beträgt der Messwert 101,0 mV; liegt er ein Prozent unter dem Sollwert, beträgt der Messwert 99 mV.

In der Praxis steigt der Messwert eines neuen 1-Ohm-Widerstands (1 % Toleranz), wenn man die Messspitzen entlang der Zuleitungen vom Widerstandskörper wegbewegt. Um Widerstände über 2 Ohm zu messen, muss das Digitalvoltmeter daher auf den 2-V-Bereich eingestellt werden. Da ein 10-Ohm-Widerstand einen Spannungsabfall von 1 V erzeugt, stellt dies die obere Grenze für genaue Messungen dar.

Wichtig ist, dass der Widerstand der Zuleitungen und Stecker/Buchsen keinen Einfluss auf den Messwert hat, da wir einen konstanten Strom an den zu messenden Widerstand anlegen und die resultierende Potenzialdifferenz mit einem hochohmigen Multimeter messen.

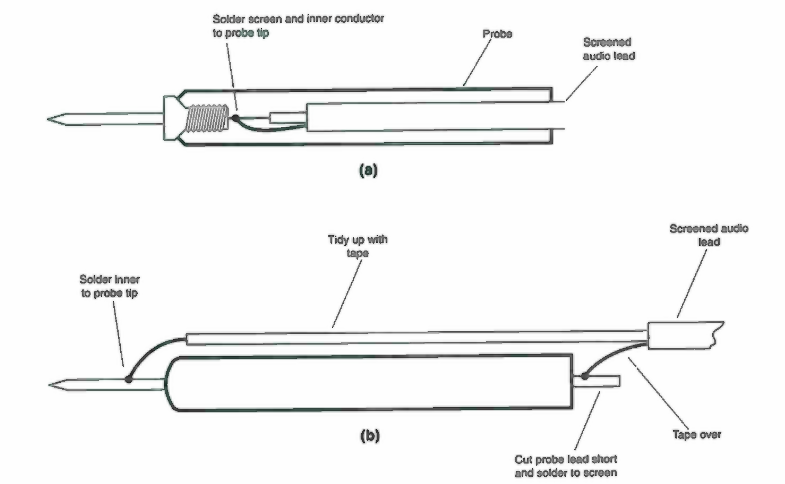

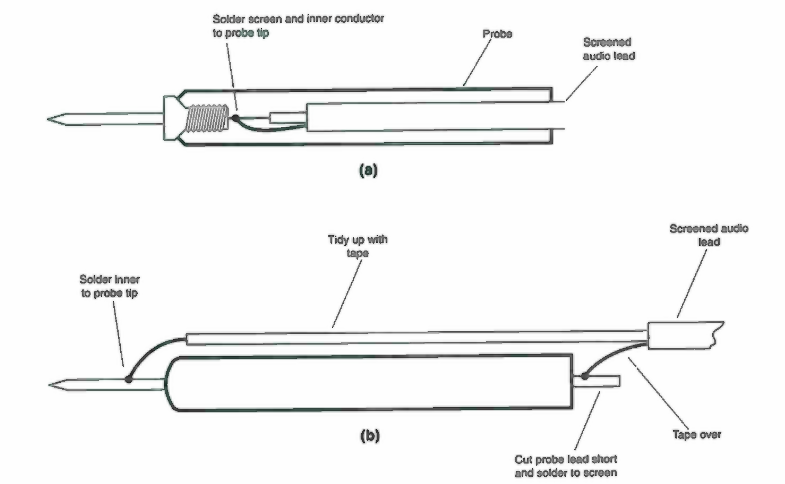

Zwei Drähte pro Messspitze wirken jedoch etwas umständlich. Ich verwende daher standardmäßiges, einfach geschirmtes Audiokabel.

In diesem Fall fließt der konstante Ausgangsstrom über die Schirmung des Kabels, und die Rückspannungsmessung erfolgt über den Innenleiter. Die Schirmung und die internen Verbindungen sind an den Anschlusspunkten der Messspitzen miteinander verbunden. Abbildung 4(a) verdeutlicht dies. Bei scharf angeschliffenen Messspitzen sollte ein Digitalvoltmeter einen Restwiderstand von ca. 0,2 mV ablesen – das entspricht 2 mΩ bei kurzgeschlossenen Messspitzen. Dieser Wert resultiert aus dem Kontaktwiderstand an den Messspitzen und dem Widerstand der Messspitzenlänge. Da wir beim Auffinden eines defekten Bauteils mit Vergleichswerten arbeiten, ist dies unerheblich.

Abb. 4

(a) Anschlüsse an eine Lötsonde

(b) So wird die Messleitung an eine vergossene Messsonde angeschlossen. Die Beschichtung muss für die Lötung entfernt werden.

Stromeinsparung #

100 mA sind eine erhebliche Belastung für eine Batterie. Würde der Techniker das Gerät bei Nichtgebrauch ausschalten, würde es – gemäß Murphys Gesetz – eingeschaltet bleiben. Da der Widerstandswert bei der Kurzschlussortung jedoch so niedrig ist, können die Messspitzen als Ein-/Ausschalter fungieren: Strom fließt nur, wenn die Messleitungen verwendet werden. Der in unsere Schaltung integrierte Summer bestätigt nicht nur den Kontakt, sondern dient auch als Betriebsanzeige. Er warnt vor versehentlichem Kontakt zwischen den Messspitzen, der die Batterie entladen könnte.

Schaltungsmerkmale #

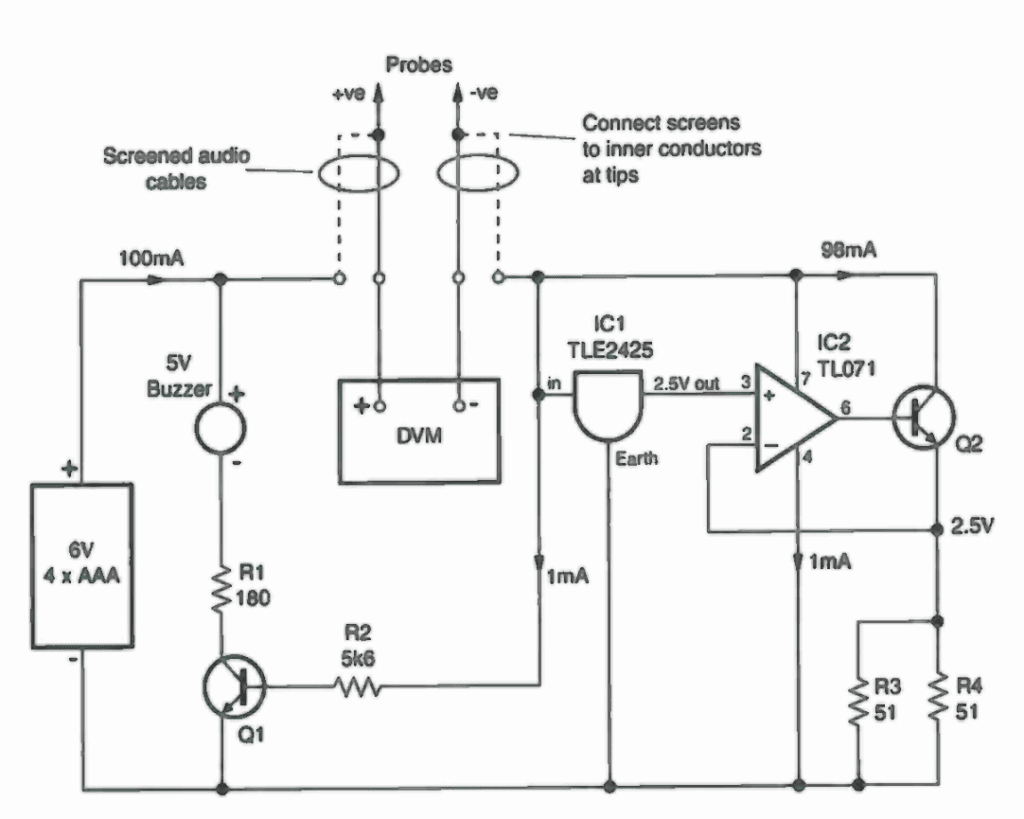

Das Schaltbild des Präzisions-Milliohmmeters/Kurzschlussortungsadapters ist in Abb. 2 dargestellt. Der nicht-invertierende Eingang (+) von IC2 wird durch den Ausgang von IC1 (TLE2425) auf 2–5 V gehalten. Ich habe mich aufgrund seiner überlegenen Leistung und des niedrigen Preises für dieses Bauteil als Spannungsreferenzquelle entschieden. Der Operationsverstärker TLE2425 von Texas Instruments dient zur Bereitstellung einer virtuellen Masse für analoge Schaltungen mit einer Versorgungsspannung von 5 V. Sein Betriebsstrom beträgt lediglich 150 µA, und seine Ausgangsspannung liegt bei 2–5 V ± 0,02 V.

Der Ausgang von IC2 bewirkt, dass die Emitterspannung von Q2 der Spannung an Pin 3 von IC2 entspricht. Somit fließen gemäß dem Ohmschen Gesetz 98 mA durch Q2.

Die verbleibenden 2 mA setzen sich aus dem Ruhestrom für Q1 und dem Betriebsstrom von IC2 zusammen. Q2 dient als Puffer zur Bereitstellung des benötigten Teststroms.

Der Operationsverstärker IC2 stellt sicher, dass der Strom durch Q2 unabhängig von dessen Temperatureigenschaften ist. Die Spannung am 25,5-Ω-Widerstand (R3/R4) entspricht aufgrund der hohen Verstärkung von IC2, der als Komparator/Folger konfiguriert ist, der Referenzspannung von IC1.

Abb. 2

Schaltplan des Präzisions-Milliohm-Meters

Praktische Hinweise #

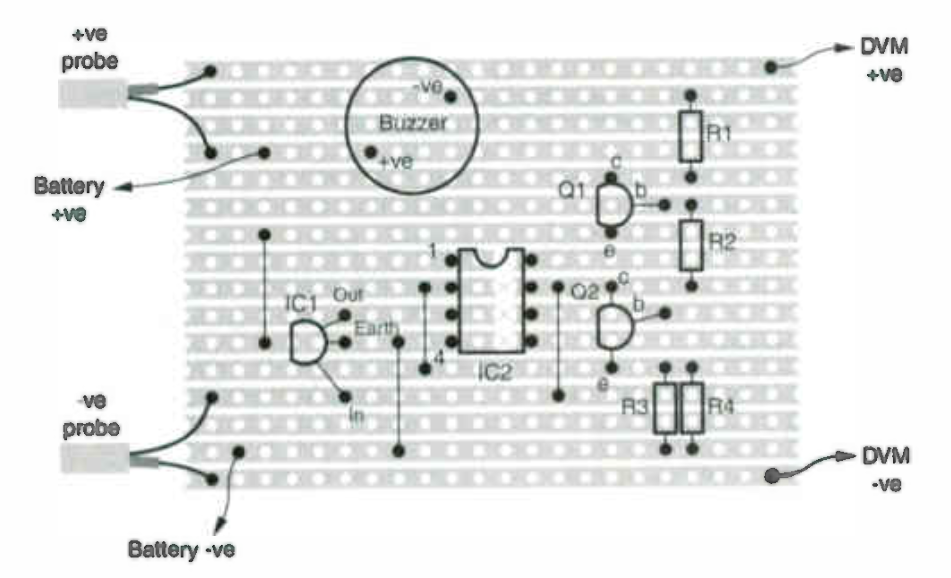

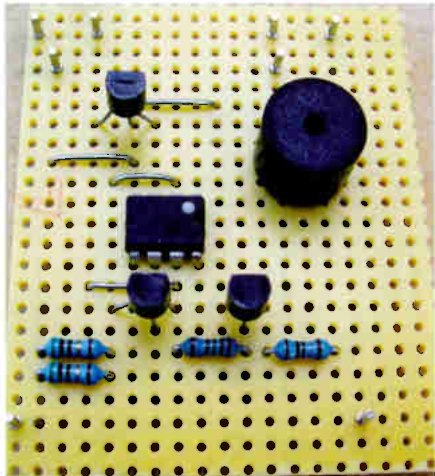

Ein Layoutvorschlag mit 0,1-Zoll-Rastermaß ist in Abb. 3 dargestellt. Es sind lediglich vier Leiterbahnführungen zwischen den Pins von IC2 erforderlich.

Layout des Prototyps auf Lochrasterplatine.

Die einzigen erforderlichen Leiterbahndurchtrennungen (vier) befinden sich unter IC2.

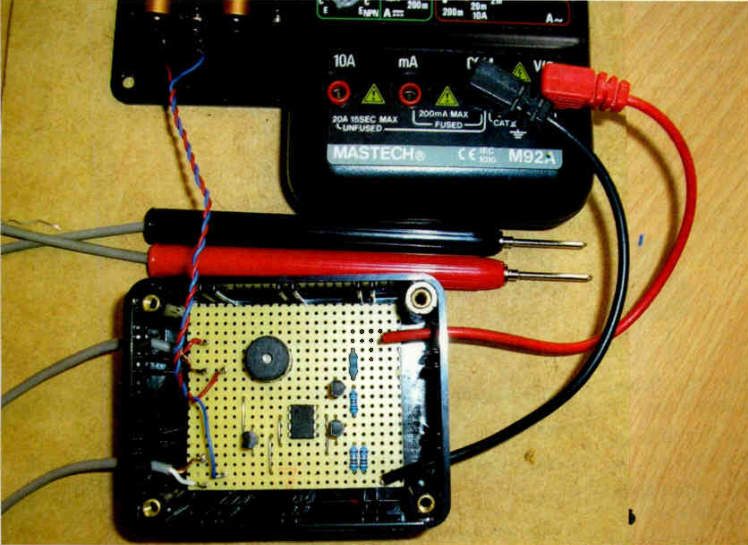

Der Prototyp ist in Foto 1 zu sehen.

Foto 1

Prototyp-Adapter

mit Digitalmultimeter und Messspitzen.

Foto 2

Layout des Prototyp-Adapters auf der Streifenrasterplatine

Obwohl die Polarität der Messleitungen für die Hauptanwendung dieses Adapters irrelevant ist, habe ich mich hier an die Konvention gehalten. Bei einem auf 2 V eingestellten Digitalvoltmeter kann der Spannungsabfall in Durchlassrichtung an einem Halbleiterbauelement-Übergang bei 100 mA gemessen werden. Daher ist die Polarität in dieser Anwendung relevant.

Der Batteriezustand wird durch Umschalten auf den 20-V-Bereich des Digitalvoltmeters angezeigt. Frische Batterien liefern aufgrund des Spannungsabfalls von 0,7 V an Q2 einen Messwert von ca. 5,3 V. Fällt die Versorgungsspannung unter 5 V, arbeiten beide ICs außerhalb ihrer Betriebsparameter und die Ergebnisse sind unzuverlässig.

Das Gerät funktioniert nicht mit billigen Zink-Ionen-Batterien, da diese keine 100 mA liefern können. Alkalibatterien sind geeignet. Für Geräte mit hohem Stromverbrauch eignen sich wiederaufladbare Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH). Da das Gerät jedoch nur intermittierend genutzt wird und im Ruhezustand ausgeschaltet ist, halten Alkalibatterien recht lange.

Die Verdrahtung der Messspitzen ist in Abb. 4(a) dargestellt. Abb. 4(b) zeigt die Verdrahtung einer integrierten Messleitung. Bezüglich des Kontaktwiderstands lässt sich außer einer Silberplattierung nicht viel tun.

Abb. 4

(a) Anschlüsse an eine Lötsonde

(b) So wird die Messleitung an eine vergossene Messsonde angeschlossen. Die Beschichtung muss für die Lötung entfernt werden.

Hinweise zu den Bauteilen #

IC1 (TLE2425) ist anscheinend nur bei RS Components erhältlich.

Die Bestellnummer bei RS lautet 284-214, der Preis liegt bei ca. 1,50 £. Es handelt sich um ein bemerkenswertes Bauteil, das mit einer Eingangsspannung von bis zu 40 V arbeitet und gleichzeitig eine präzise Ausgangsspannung von 2–5 V liefert. Es kann bis zu 20 mA liefern/aufnehmen. Zwei dieser Geräte werden hintereinander geschaltet (Eingänge verbunden, Masse des einen mit dem 2,5-V-Ausgang des anderen). Dadurch wird eine stabile 5-V-Versorgung plus eine virtuelle 2,5-V-Masse für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch bereitgestellt.

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen IC-Regler beträgt der Betriebsstrom nur etwa 0–15 mA.

Der TLE2426 ist ein ähnliches Bauteil, das jede Versorgungsspannung bis zu 40 V aufteilt und eine halbe Versorgungsspannung liefert. Die RS-Bestellnummer lautet 284-220, das Bauteil wird hier jedoch nicht benötigt. Beide Bauteile stammen von Texas Instruments; technische Informationen dazu sind im Internet verfügbar.

Der Operationsverstärker kann vom Typ TL071/81 oder ähnlich sein – dies ist nicht kritisch. Die Widerstände R3/4 sollten eine Toleranz von 1 % aufweisen. Die CPC-Bestellnummer für die in diesem Projekt verwendeten Widerstände lautet REMFR4, gefolgt vom jeweiligen Wert.

Der verwendete 5V-Summer stammt von CPC (Bestellnummer LS00654). Jeder 0,1A 500mW NPN-Transistor ist für Q1 und Q2 geeignet. Die Verstärkung ist nicht wichtig. Ich habe den Typ BC547 verwendet, da er vorrätig war und mir die Anschlussreihenfolge E-B-C gefällt. Q2 wird bei Dauerbetrieb etwas warm, was aber unerheblich ist, da die Rückkopplung an Pin 2 von IC2 jegliche temperaturbedingte Abweichungen der Kennlinien kompensiert. Das Gehäuse, in dem ich das Gerät untergebracht habe, ist vom Typ ENMB1/B (CPC).

Es gibt ein kleines Problem mit den Messspitzen: Die Verbindung zwischen Schirm und Innenleiter der Messleitung sollte so nah wie möglich an der Spitze liegen.

Abb. 4(a) zeigt die Lötanschlüsse der Messspitzen, während Foto 1 diese Art von Messspitze zeigt, z. B. Maplin-Bestellnummer FK32. Ich konnte keinen vergleichbaren Typ im CPC-Katalog finden. Bei Verwendung von vorgeformten Messleitungen (z. B. CPC-Bestellnummer IN00632) können die Messspitzen wie in Abb. 4(b) dargestellt abgetrennt werden. Die verbleibenden Steckerleitungen dienen dann als Anschlüsse für das externe Digitalvoltmeter.

Wie bereits erwähnt, muss die Batterie für den korrekten Betrieb mindestens eine Alkalibatterie sein.

Anfragen oder Fragen #

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Alan unter alan.willcox@gmail.com.